こんにちわ、脳神経外科・血管内治療専門医のべっせるです。

はじめに

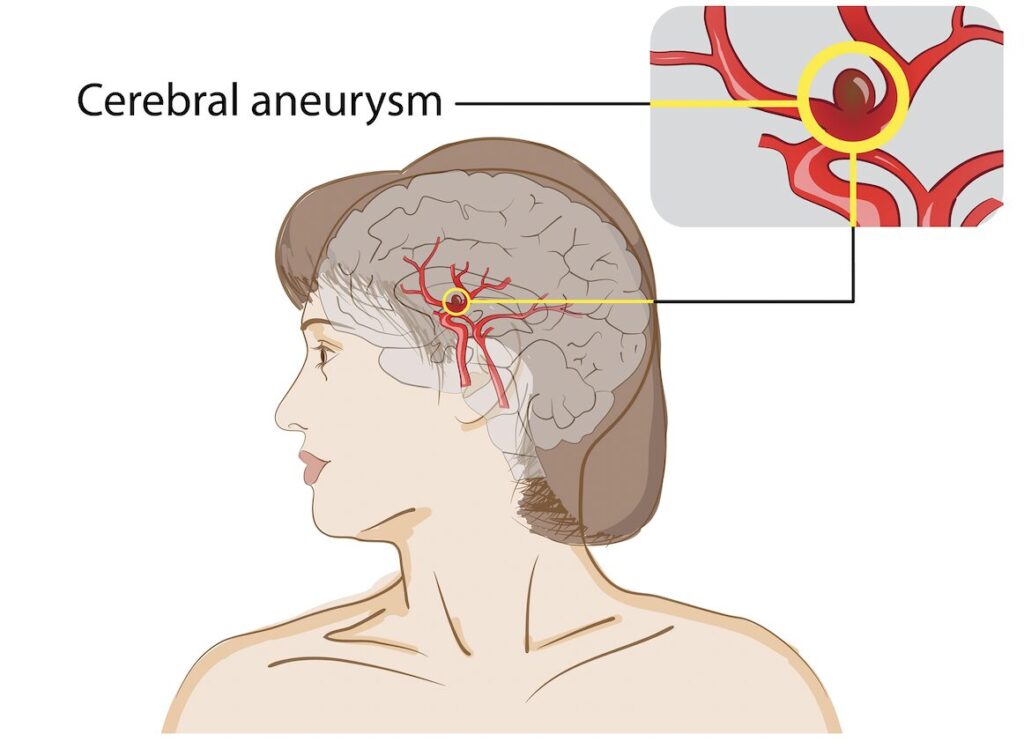

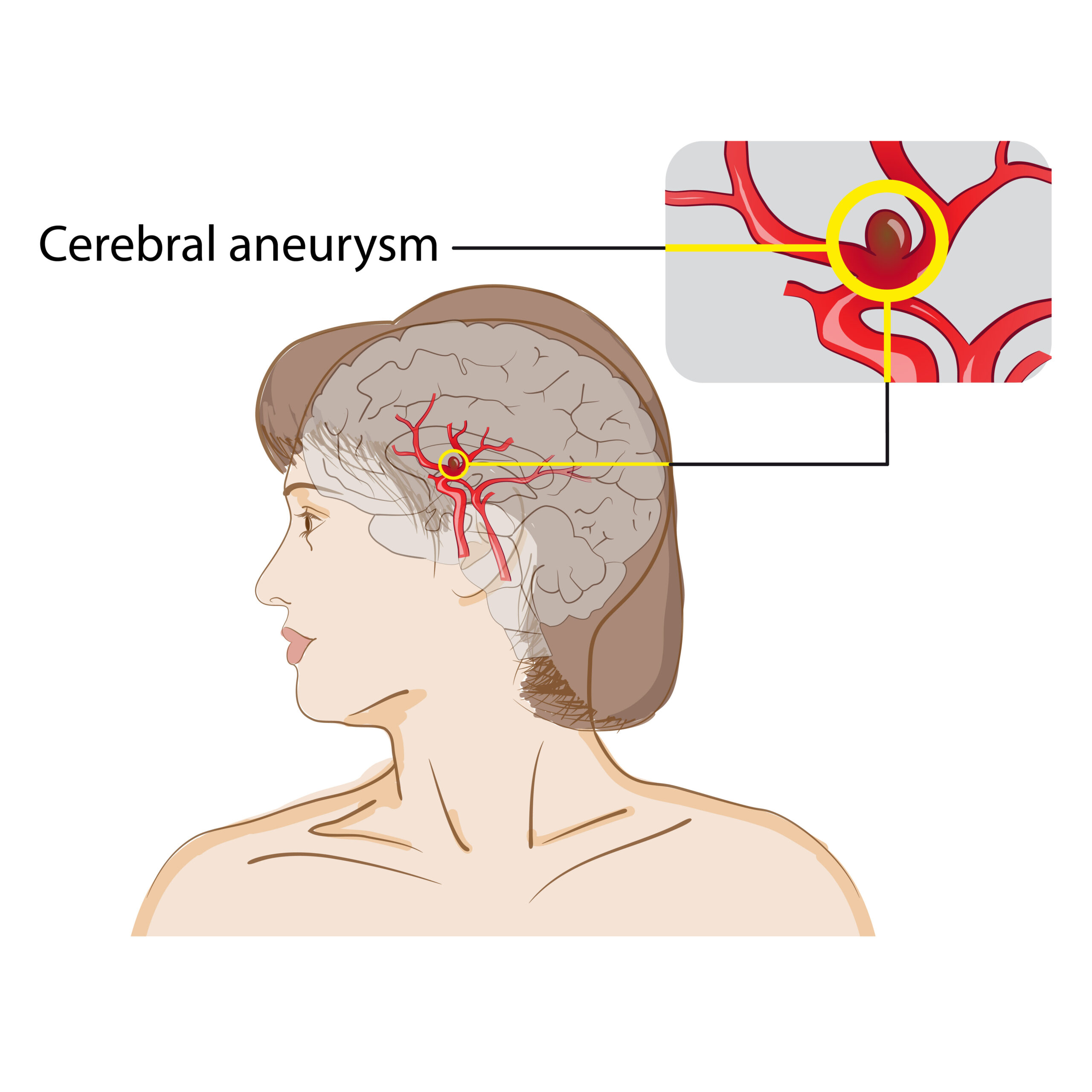

画像診断技術の進歩により、未破裂脳動脈瘤(UIA: Unruptured Intracranial Aneurysm)の発見は増えています。頭痛やめまいの精査、脳ドック、MRIの普及などが背景です。しかし、見つけたらすぐ治療すべきでしょうか?

答えはNO。

未破裂脳動脈瘤の自然破裂率は決して高くなく、治療にはリスクがあります。そのため、「治療適応の判断」は脳外科医にとって重要なテーマです。本記事では、若手医師が理解すべきポイントを整理します。

1. 未破裂脳動脈瘤の自然歴

破裂率を知らずに治療適応は語れません。代表的な報告を押さえましょう。

- ISUIA(International Study of UIAs)

- 7mm未満の前方循環動脈瘤:年間破裂率 0.1%

- 7mm以上、後方循環やPcom動脈瘤:リスク増大

- UCAS Japan(日本人データ)

- 3-4mm:年間破裂率 0.36%

- 7-9mm:1.69%

- 10-24mm:4.37%

重要な視点

- 小型でも破裂はゼロではない

- 日本人は欧米より破裂リスクが高い傾向

- 特定因子(部位・形状・背景)でリスクが跳ね上がる

2. 治療リスクとの比較

- 開頭クリッピング:周術期合併症率 約5〜10%、死亡率0.5〜1%

- 血管内コイル塞栓術:合併症率4〜8%、再治療リスクあり

つまり、年間破裂率0.3%の小動脈瘤に5%の合併症を背負わせる治療は合理的か?

この問いが、治療適応の議論の出発点です。

3. 治療適応を決める要素

(3) 予測スコアの活用

PHASES score

Population(地域)、Hypertension、Age、Size、Earlier SAH、Site

→ 合計スコアで5年破裂リスクを推定

例)日本人・7mm・Pcom → 年間リスク1%以上

4. 治療選択の実際

- 7mm以上 or 高リスク因子あり → 積極的治療

- 3〜6mmでリスク因子あり → ケースバイケース

- 高齢・全身状態不良 → 経過観察が無難

治療法は、表在・MCA系ならクリッピング、深部や高齢者は血管内が基本。最近はステント支援コイルやフローダイバーターにより、血管内治療の適応が拡大中。

5. 経過観察のポイント

治療しない場合も放置ではない。

- 画像フォロー:6ヶ月、1年、その後は年1回

- 生活指導:禁煙、血圧管理

- 変化(サイズ増大、形状変化)があれば再評価

まとめ

未破裂脳動脈瘤の治療適応は、破裂リスク vs 治療リスクのバランスです。

- サイズ7mm以上は治療寄り

- 部位・形状・背景因子を加味

- スコアで客観性を担保

若手医師にとって重要なのは、「全例治療ではない」ことを理解し、リスク評価を体系的に説明できる力を持つことです。

参考文献

- UCAS Japan Investigators. N Engl J Med. 2012;366:2474–2482.

- Wiebers DO, et al. Lancet. 2003;362:103–110.

- AHA/ASA Guidelines for the Management of Unruptured Intracranial Aneurysms. Stroke. 2015.

コメント