こんにちわ、脳神経外科・血管内治療専門医のべっせるです。

今回は特に研修医、若手脳神経外科医の方に向けた脳卒中対応に関してのお話です。

どこまでの症状を脳卒中疑いとして対応した方が良いのか悩んだことはありませんか?

「本当に脳卒中なのか」「内科が対応すべき症例ではないのか」

など、疑問・不安を持ちながら対応した経験がある方も多いと思います。私も実際このような疑問・不安を持っていました。

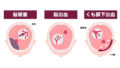

片麻痺+意識障害等の典型的な症状があれば分かりやすいですが、その他にも脳卒中疑いとして初期対応するべき症状があります。では、脳卒中を疑うべき症状としてのスタンダードとは何なのでしょうか。

この問いの答えになるスクリーニング法として、BE-FASTというものがあるのでご紹介します。

BE-FASTは、症状の頭文字をとったもので、下記のようになります

- B (Balance):突然のふらつき、バランス障害

- E (Eyes):視野欠損や急な視力低下

- F (Face):顔面の左右非対称(顔面麻痺)

- A (Arms):片腕の脱力・動きにくさ

- S (Speech):構音障害や言語理解・発語の障害

- T (Time):症状出現時間を確認!(t-PA適応に重要)

下図はBE-FASTのイラストです。

それぞれの症状が1つでも該当すれば、脳卒中が疑われるため発症時間を確認して初期対応するというものです。

このスクリーニングは感度97.8%(脳卒中の方の97.8%はいずれかの症状を示すということ)の報告もあり、いくつかある脳卒中スクリーニングツールの中で1番高いです。簡便にスクリーニング可能で米国でもスタンダードとなっています。

つまり、脳卒中対応としては、このスクリーニングに当てはまる症例に対して初期対応すれば良いことになります。その他の症状、例えば一過性の意識消失や意識障害は、上記の症状が伴わなければ脳卒中の可能性は低く、内科で対応すべき患者ということになります。

BE-FASTの難点として、偽陽性率(画像精査のしたところ、脳卒中ではなかった率)も高いというものがあります。しかし、脳卒中は見逃しが状態を悪化させるため、偽陽性率が高くなってしまうことはある程度は許容しないといけないと思います。

脳卒中を疑う症状としてのスタンダードを把握しておくことは、自分の判断に自信を持って初期対応出来ることに繋がるため、知っておくべきスクリーニングだと思いましたので紹介させていただきました。

少しでも脳卒中診療の糧にしていただければ幸いです。

参考文献

Onur T. et al. A comparative analysis of balance and eyes-face, arms, speech, time(fast) in identifying posterior circulation strokes. J Clin Med. 2024 Oct

コメント