こんにちは、脳神経外科・脳血管内治療専門医のべっせるです。

今回は、特に研修医・若手脳神経外科医に向けた脳卒中の初期対応のお話です。

脳卒中の初期対応をする際、事前情報から「出血っぽい」のか、「梗塞っぽい」のかを判断して対応できていますか?

「Time is brain」とも言われるように、脳卒中の初期対応は迅速な対応が予後を大きく左右します。

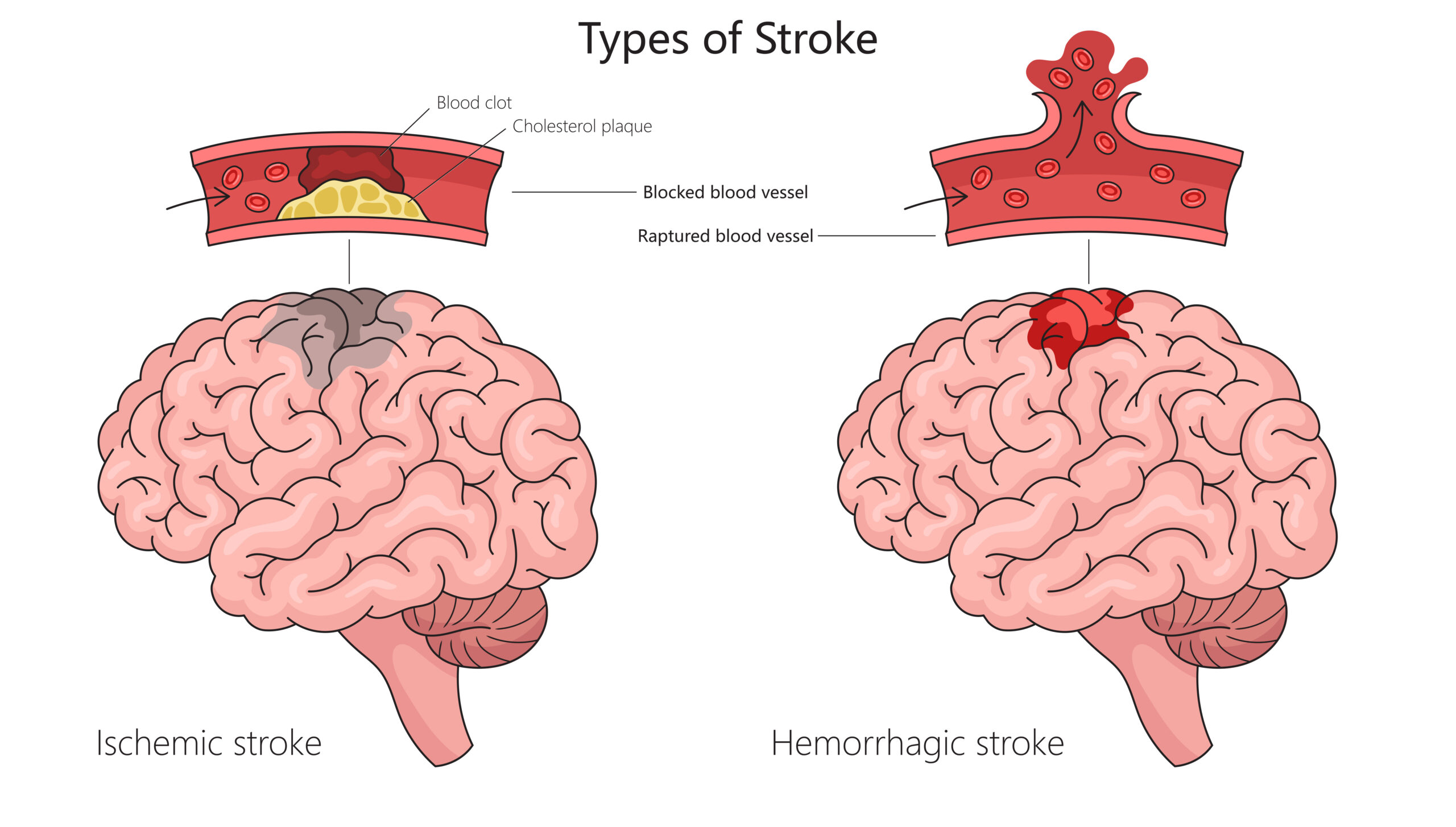

出血と梗塞では大きく治療方針が変わりますので、患者が病院に到着する前の事前情報で出血っぽい(出血性脳卒中)のか、梗塞っぽい(虚血性脳卒中)のかを予想しておくことは迅速な治療介入に繋がります。

しかし、意外と教科書にはどのような症状やバイタル所見であれば出血を疑うのか、梗塞を疑うのかまとめくれているものがありません。

私も若手の頃は、「血圧が高ければ出血かな?」くらいの判断で対応しており、画像検査で予想外の結果でドタバタするということが多くありました。ドタバタとなると方針があれこれ変わり、オペ室やER看護師、放射線技師さん等に迷惑をかけ、信頼にも繋がりにくくなります。

以下に、過去の報告を参考にした臨床的に有用な出血性脳卒中と虚血性脳卒中の判別ポイントを示します。

○出血らしいポイント:

- 頭痛(特に急性発症)

- 収縮期血圧180mmHg以上

- 嘔吐、意識障害(JCS2桁以上)が初期から目立つ

- 発症時にけいれんを伴う

- 抗凝固療薬内服中

○梗塞らしいポイント:

- 頭痛がない(あっても軽度)

- 血圧上昇が軽度〜正常(収縮期血圧160mmHg以下)

- 数時間かけて進行する麻痺や構音障害

- 意識は比較的保たれている(JCS1桁)

- 脳梗塞、心房細動の既往歴がある

出血らしい1番のポイントは、突然の頭痛と収縮期血圧180mmHg以上の高血圧です。これらがあるとかなり出血らしくなりますが、さらに嘔吐、JCS2桁以上の意識障害、痙攣発作、抗凝固薬内服中などの特徴があると出血らしさを支持することになります。

梗塞らしい1番のポイントは、出血の反対で、頭痛がない(あっても軽度)、血圧が正常から軽度高値(収縮期血圧160mmHg以下)です。症状が数時間かけて進行(出血の場合は突然悪くなる)、意識が比較的保たれている(JCS1桁)、脳梗塞・心房細動の既往があるとさらに梗塞らしい、ということになります。

これらの事実を念頭に置きながら事前情報を聞くと、出血性脳卒中なのか虚血性脳卒中なのか予想することができ、その後の対応手順のイメージが湧きやすくなります。

特に虚血性脳卒中の場合、tPAや血栓回収術の適応となれば、1分1秒でも早い治療介入が必要となるので、このような事前の予想は必須となります。

もちろん、最終的には頭部CT/MRIにて診断します。これらのポイントに当てはめて予想しても、予想と外れることはありますが頻度は確実に減ります。

「Time is brain」ですから、事前情報から病態を予想して、迅速な対応ができるようになりましょう。

具体的な脳卒中の治療に関しては別の記事でご説明します。

🧠 参考文献:

・日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021」

・Seyedhossein O. et al. Comparison of neurological clinical manifestation in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. World J Emerg Med. 2017

・米国心臓協会(AHA)ガイドライン 2010

・Salmann K. et al. Blood pressure management in acute stroke: Comparison of current guidelines with prescribing pattens. Can. J. Neuro. Sci. 2002

コメント